A mis alumnos les pido que lean tres libros en inglés a lo largo del curso. Les insisto en que al menos uno de ellos tiene que ser un libro "de verdad", es decir, un libro no abreviado ni adaptado para estudiantes de inglés. Para ello, les doy una lista con algunas recomendaciones, como por ejemplo Rebelión en la granja, que les recomiendo con fervor, Boy, de Roald Dahl, Wonder, o el clásico de novela gráfica Maus. Sin embargo, como al fin y al cabo sólo soy profesor de inglés, y no de literatura, no se me caen los anillos por incluir en esa lista algún bodrio como Los puentes de Madison County, posiblemente la peor novela jamás escrita.

Pero hay un pequeño problema: ¿qué hacemos con aquellos a los que no les gusta leer, ni en inglés ni en español ni en la lengua de Rosalía? Pues la verdad es que mis dotes de persuasión deben de ser mejores de lo que pensaba, porque el caso es que muchos de ellos acaban haciendo una visita a la biblioteca de la escuela, para buscar o bien una de mis recomendaciones, o bien algo más acorde con sus exigencias. A saber, un libro delgadito y, a ser posible, con la letra bien grande.

Naturalmente, un criterio tan gaseoso tiene que tener consecuencias, la principal de las cuales suele ser el aburrimiento. Porque si no te gusta leer, el libro más corto se te puede hacer interminable. Puedo disculpar esa reacción con El viejo y el mar (sí, esa novela breve es demasiado larga), o Desayuno en Tiffany's (algún día tendré que releerlo; creo que a mí también me aburrió). Más imperdonable me parece que no aprecien La muerte de Iván Ilych (sólo por eso suspendí de curso a esa alumna), mientras que, dados sus gustos, me sorprende que La perla (sin la joven, por favor) suela parecerles más que tolerable.

Pa' comérselos, tan delgaditos

En todo caso, yo también aprecio la brevedad en la literatura. Es cierto que los novelones de más de 600 páginas, por los que siento predilección, le permiten a uno introducirse durante unos días en el mundo imaginado por el autor, y que, cuando salimos de él, tardamos un tiempo en volver a la realidad, embargados por una mezcla de gustirrinín y vacío anímico parecida a lo que podemos sentir al regreso de un largo viaje. Sin embargo, esa misma extensión de la novela nos obliga a entrar y salir de ese mundo constantemente y hacerlo, con demasiada frecuencia, a destiempo. Así, nos despedimos de Natasha para poner la lavadora, David Copperfield nos avisa de que nos bajamos en la próxima parada, dejamos a Hans Castorp ahí tosiendo y nos vamos al Mercadona. Sólo en muy contadas ocasiones podemos hacer un viaje de ese calibre de un tirón. En mi caso, me ha sucedido únicamente con Obabakoak, cuyas quinientas y pico páginas me zampé un domingo de lluvia, feliz de sacrificar para ello mi sagrada siesta dominical. Eran, claro, años de pisito de soltero, sin pañales ni visitas al parque infantil.

Son obvias, pues, las virtudes de la brevedad: no sólo cumple uno fácilmente con el engorroso trámite impuesto por el profesor de inglés, sino que además nos permite leer un libro entero sin anuncios.

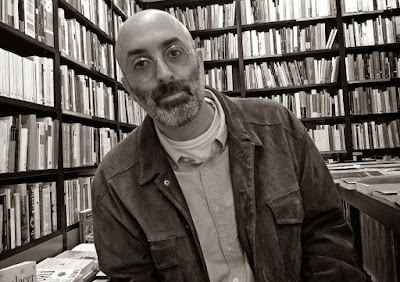

Pero haberlos haylos, y uno de ellos es el guatemalteco Eduardo Halfon.

En las últimas semanas, he estado apurando al máximo el tiempo de lectura del que disponía, pues, en cuanto empiezan las clases, con su preparación, sus redacciones, sus reuniones y su estrés, los libros, breves y extensos, buenos y menos buenos, se alargan mucho. Y en ese momento, los libros del señor Halfon me vendrán de perlas, pues sólo en septiembre me he llevado al huerto, sin contar otras lecturas, hasta cinco libros de este autor: Monasterio, Duelo, Signor Hoffman, El Boxeador Polaco y Biblioteca Bizarra, no recuerdo ya en qué orden. No me extenderé sobre ninguno de ellos por dos razones: la primera, en aras de la siempre elogiable brevedad. Y la segunda, porque no sería capaz de hacerlo sin repetirme no una ni dos, sino quizá cinco veces.

Eduardo Halfon es uno de esos escritores que han decidido convertir su vida en literatura. En efecto, en estos cinco libros tenemos un narrador llamado Eduardo Halfon que se parece mucho al autor, y los relatos que componen El Boxeador Polaco o los textos, más cercanos al ensayo, de Biblioteca Bizarra, por citar un par de ejemplos, giran, en mayor o menor medida, alrededor de episodios (muy parecidos a los) de la vida del autor. Que esta vida no sea especialmente rica en acontecimientos no es óbice para hacer con ella buena, a veces muy buena, literatura. Tampoco la repetición casi obsesiva de algún episodio, como el modo en que su abuelo consiguió salir vivo de Auschwitz, menoscaba en mi opinión la calidad de su obra. Repetirse bien es un arte. No todo el mundo sabe hacerlo sin provocar un uf otra vez por parte del lector que hojea un ejemplar en la sección de novedades. Vila-Matas sabe. Murakami, con sus gatos y sus platos de fideos con jazz de fondo, no. Y Halfon, en mi opinión, lo hace muy bien (naturalmente, hay opiniones para todo: a David Pérez Vega le gusta tanto como a mí; a Tongoy, ni fu ni fa).

En otras palabras: leo a Halfon sabiendo lo que me voy a encontrar, porque lo que me voy a encontrar me gusta.

Tu Rostro Mañana

Los libros del recientemente fallecido Javier Marías, tanto los mejores como los menos logrados, con frecuencia nos presentan también a un narrador muy parecido a Javier Marías, que a lo largo de quinientas o seiscientas páginas nos habla de la traducción, de lo que se cuecen los dones de Oxford, de la imposibilidad de conocer la verdad, y de la pulsión de convertir los secretos inconfesables en historias. Seguro que se os ocurren muchos otros escritores que con un par de obsesiones te llenan media estantería (no, ni Dickens ni Tolstoi; poco XIX hay en ese club). Pero frente a ese tipo de escritor, que no sé si llamar torrencial, tenemos al escritor goteo. Halfon, espécimen perfecto de esta variedad, exprime, nunca mejor dicho, esas tres o cuatro ideas que vertebran la obra de prácticamente cualquier autor, y con el material que otros convertirían en novela de varios domingos y mantita, nos regala cinco o seis gotas que quizá algún día den lugar a una estalagmita.

Desde luego, Halfon no se repite más de lo que lo hace cualquier otro autor. Cambian los títulos, cambian las historias, queda ese aire a "libro de fulanito". Quién sabe, a lo mejor he soltado todo este rollo para descubrir que hay una cosa llamada "estilo personal".

En definitiva, y por abreviar, me gusta Eduardo Halfon porque habla de su abuelo, de sus viajes, de su casi imposible judáismo, de sus lecturas, de sus cigarrillos, de su emoción ante el nacimiento de su primer hijo, de las visitas que hace a sus tíos, de sus clases en la universidad, de literatura, y porque su nombre me hace pensar en mi tía Alfonsa.