En algún momento de nuestra vida, y, con desgraciada frecuencia, en más de uno, todos los lectores tenemos que enfrentarnos a la odiosa pregunta de ¿qué tipo de literatura te gusta? Algunos lo tienen muy fácil: la ciencia ficción, la novela histórica, la romántica, la de detectives. Otros afinan más: un amigo mío decía que lo que a él le gustaba era la literatura distópica.

Antes de calificar esta pregunta de "odiosa" estuve tentado de utilizar el adjetivo "estúpida", pero ahora no estoy tan seguro. Si bien me costaría mucho señalar uno o dos o más géneros como mis favoritos, y preferiría limitarme a decir que la literatura que me gusta es "la buena", sí es cierto que podría responder a la dichosa pregunta con "la literatura rusa" o la inglesa. Esto quiere decir no sólo que nos gusta casi todo lo que leemos de la literatura de esos países, sino también que, de alguna manera no siempre fácil de explicar, nos sentimos atraídos por sus respectivas cultura e historia. Así, tengo también muy claro que me pueden gustar Flaubert, Chateaubriand, Voltaire o Maupassant, pero nunca se me ocurriría definirme como aficionado a la literatura francesa (y no sé si debería avergonzarme de esto, pero a la española tampoco).

En los últimos años, otra literatura nacional ha venido a sumarse a mi lista: la literatura húngara. Como os podéis imaginar, esto no es algo que se pueda confesar fácilmente, por el riesgo de que nos tomen por un insoportable pedante, en el mejor de los casos, pero, aquí, entre nosotros no hay secretos. Eso sí, mi posible pedantería no llega al extremo de considerarme un experto, ni siquiera un entendido, pero sí me enorgullezco de ser capaz de nombrar, a bote pronto, una docena larga de autores húngaros a los que he leído y disfrutado. El último de ellos, György Faludy.

Faludy es considerado uno de los más grandes poetas en lengua húngara del s. XX, pero también, y esto en un país donde a una dictadura siguió otra, uno de esos escasísimos hombres íntegros y coherentes con sus principios, algo que tan poco toleran los regímenes dictatoriales y, por qué no decirlo, tanta y tanta gente corriente y moliente. Si dijera que los principios de Faludy eran el amor al arte, a la libertad y a la belleza, sonaría un tanto cursi, y dado que Faludy, como veremos, de cursi no tenía ni un pelo en su pobladísima cabellera, será mejor dejarlo en que su principio fundamental era el goce de la vida, goce que se cimentaba, eso sí, en esos tres pilares mencionados.

Nuestro autor se dio a conocer a los 24 años por sus traducciones de poetas europeos, en especial François Villon, traducción que se ha reeditado más de cuarenta veces. Asimismo, su propia poesía le granjeó un enorme prestigio en su país, pero hablamos de los años 30 y del régimen de Miklós Horthy, estrechamente vinculado al nacionalsocialismo alemán. Faludy, de origen judío, se vio obligado a salir de Hungría. Días felices en el infierno comienza precisamente en los últimos días de Faludy en su país, antes de partir para Francia. A partir de ese momento, da comienzo una historia que nos asombra por su magistral sencillez, su amenidad, sus observaciones sobre política, poesía o historia, y sobre todo, por la fascinante galería de inolvidables personajes que pueblan sus páginas. El más fascinante, el propio autor.

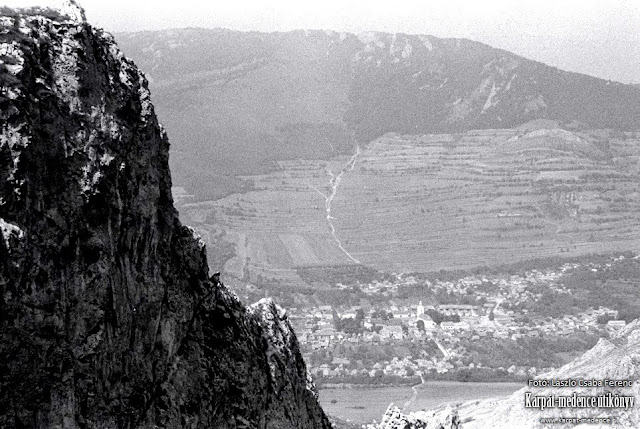

Cuatro son los escenarios principales que recorremos en esta feliz e infernal aventura: Francia, Marruecos, los Estados Unidos y Hungría, si bien el último tercio del libro transcurre casi exclusivamente en el campo de trabajo de Recsk. También es en Hungría donde da comienzo la obra, y ahí Faludy nos deleita con una preciosa y vívida evocación de la Hungría de provincias, donde aparece el primero de los extraordinarios personajes, el brutal cacique Simon Pan, así como quien será amigo del autor hasta el final de sus días, Laszlo Fenyes.

Campo de trabajos forzados de Recsk

El libro es, entre otras muchas cosas, una auténtica fiesta de poéticas descripciones, certeras observaciones y anécdotas hilarantes de la mano de una persona a la que no le duelen prendas en demostrarnos -que no confesarnos- lo cabroncete que es. Faludy es capaz de beneficiarse a su amante a cuatro pasos de su señora, pero en un mundo feliz el remordimiento parece no existir.

Me rocié con el agua de colonia del sobrecargo para que mi mujer no notase el intenso aroma a lilas y me deslicé después fuera del camarote. Estaba feliz de contemplar el mar.

Bueno, quizá lo de los remordimientos no es cierto. Faludy sí es capaz de sentirlos, pero se los reserva para aquello realmente importante, como vemos en otro arrebato de placer con la querida:

Mientras que ella me mordía los labios hasta hacérmelos sangrar, yo me reprochaba no estar dedicándome a escribir un poema dedicado al hundimiento de la tercera república, como era mi obligación.

No hay que concluir por ello, sin embargo, que el ego de Faludy estuviera más inflamado que el de cualquier otro poeta, o que fuera incapaz de empatizar con el dolor ajeno. A mi juicio, se trata de algo mucho más simple y obvio: Faludy es consciente de que sólo él puede disfrutar de su propia vida. Para la prudencia, la atadura a las convenciones y el miedo al qué dirán, ya están los demás. En este sentido, vale la pena comparar a un "individualista" como él con el furibundo comunista Bandi, otro compañero de aventuras, en Marrakech:

Era, ciertamente, como si el Horror mismo estuviera sentado en el trono de la montaña con la cara de un joven demacrado de hombros puntiagudos mirando diabólicamente hacia la ciudad. Pero eso que Bandi denominaba la "energía destructiva de la ciudad" era para mí la vida en estado puro: la vida real, terrenal, que mi amigo no podía ver ni entender. Cuando nos sentamos en el Café Universel, en una esquina de la Plaza de Yamaa el Fnaa, donde los niños se acercaban sigilosamente bajo las mesas para enseñarnos grillos prisioneros en cajas de cerillas, para quitarnos de la mano las colillas de nuestros cigarrillos o para tocar acompañados de pequeños instrumentos musicales que únicamente nosotros alcanzábamos a oír, Bandi fantaseaba en voz alta acerca de una sociedad en la que la mendicidad habría desaparecido.

No hace falta que os diga cómo y a manos de quién acabó sus días Bandi.

Días felices... está, como ya hemos dicho, repleto de escenas memorables y personajes tan extraordinarios que no pueden ser más auténticos. Pero lo que a mi juicio distingue esta obra de otras memorias es aquello tan difícil de conseguir y que suele marcar la diferencia entre un buen libro y una gran obra: el tono. Resulta difícil describir ese tono, y al hacerlo uno se ve forzado a matizar cada uno de sus adjetivos. La voz de Faludy es inocente, pero nunca cándida; irónico, que no mordaz; sarcástico, pero no descreído; socarrón sin ser listillo; independiente y rebelde, sí, iconoclasta, jamás. Y es que estas memorias tienen mucho de novela picaresca, aunque, una vez más, ese término nos acerca sólo relativamente a este libro. Luego, por fortuna, queda todavía un buen trecho que andar, y lo cierto es que Faludy consigue que su arrobo celestial y su descenso a los infiernos sean para el lector un inolvidable paseo dominical por un parque soleado, seguido de un aperitivo y una charla con los amigos.

Porque tras su descenso al infierno, Faludy no desea ajustar cuentas con nadie. No obstante, no hay que ver en eso un deseo de perdonar o siquiera de olvidar... y tampoco de lo contrario. Es muy siginificativa su actitud respecto a uno de los personajes cruciales de la Hungría de aquellos años: Laszlo Rajk.

Laszlo Rajk durante su confesión

A la cabeza del régimen comunista húngaro en aquellos años estaba Mátyás Rákosi, uno de tantos peleles de Stalin. Al igual que en la URSS, el régimen no toleraba a los comunistas convencidos, aquéllos que se afilian al Partido por principios y por el convencimiento de que ese camino es el mejor para la sociedad. Algunos llaman a eso el verdadero comunismo, por lo que habrá que deducir que los únicos regímenes comunistas que conocemos, es decir, aquéllos que liquidaron a todo aquél que no entrara en el Partido movido por las ansias de poder y la sed de matar, fueron falsos. Rajk, en cualquier caso, era de los otros, los verdaderos, y además no estaba controlado por Stalin, por lo que un día de 1949 fue arrestado bajo la acusación de titoísmo, y ahorcado cinco meses más tarde tras un juicio farsa, retransmitido por la radio, en el que todo el mundo tuvo que desenchufarse el cerebro para poder creerse todas aquellas autoacusaciones.

Pensaba en Rajk. Siempre me había parecido detestable. El caso es que me interesaba por sus implicaciones, que eran lo verdaderamente importante: nos permitían comprender que vivíamos en un país donde gente inocente podía ser arrestada y ahorcada cuando a las autoridades les viniera en gana. Pero entonces, por primera vez, sentí una especie de simpatía por tan odiosa víctima, culpable para mí de las peores fechorías, pero no de ésas de las que se le acusaba.

Este juicio desató una purga no sólo entre los miembros del Partido, sino en la oposición y entre amplias capas de la sociedad. Uno de los casos más grotescos es el de un meteorólogo acusado de propaganda capitalista por haber anunciado una brisa cálida de occidente. El destino de todos, Faludy incluido, fue el campo de trabajo de Recsk, previo paso por el número 60 de la calle Andrassy, donde primero los nazis y luego los comunistas ablandaban a sus víctimas antes de mandarlas a su destino, y donde hoy se encuentra el Museo Casa del Terror de Budapest.

Sala de tortura del Museo Casa del Terror de Budapest

* * *

En Marruecos fui tanto más feliz cuanto más apartado estuve de las exigencias y la disciplina de la civilización técnica y al tiempo me desembaracé de ciertos problemas de conciencia. Me había ocupado de todo sin quejarme, pese a que me había lamentado a menudo de que, por el lugar y la hora de mi nacimiento, me hubiera tocado en suerte esa cultura tecnificada que no solo determinaba mi estilo de vida, sino que también limitaba mi imaginación, y que incluso censuraba y castraba mis emociones y pensamientos. Desde mi más lejana juventud siempre entendí, sin hablar nunca del asunto para evitar que se me tachase de reaccionario o de loco, que vivía en un mundo donde se conocía el color, el corte y el precio de la ropa interior de una mujer mucho antes de haberla desnudado...

Podría parecer que la última parte de la obra, que transcurre en el campo de trabajo, tiene poco que ver con sus experiencias en Marruecos, donde Faludy, entre bandoleros y efebos, fue feliz sin necesidad de picar piedra o guardarse mendrugos de pan. (Es allí también donde tiene lugar una de las escenas más divertidas del libro, cuando unos sudaneses intentan venderle una burra). Sin embargo, lo que une y da coherencia a sus experiencias en Marruecos, los EEUU o Hungría, es la capacidad del autor de sacar goce hasta de las piedras, así como cierta actitud que algunos llamarían irresponsable, pero que quizá es todo lo contrario. Faludy abrió todas las puertas que se encontró en el camino, y a quienes piensen que dicho comportamiento es poco juicioso, creo que él replicaría que ésa era la única forma de conocer su destino. Sólo así cabe entender su regreso a Hungría tras la II Guerra Mundial, desoyendo todas las voces que le aconsejaban quedarse en Estados Unidos (adonde, por cierto, había ido por invitación del mismísimo Roosevelt). Y sólo así cabe entender que, en lugar de darse cabezazos contra la pared y decir "¡burro, burro, burro!", se dedique a imaginar historias a partir de las manchas de humedad de la celda donde está encerrado.

En la pared del fondo, donde el miembro ateo del Parlamento había escrito "TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR", cuatro caballos apocalípticos arrastraban una carroza hacia la gran grieta vertical, abierta en zigzag a lo largo de la pared. Detrás de la carroza, a la izquierda, me pareció leer las letras MMIR. Pronto decidí que la grieta húmeda que iba de sur a norte en el mapa mural era el Rhin,pero ¿quiénes iban en la carroza? ¿Aristócratas huyendo de la Revolución francesa?

En fin, me doy cuenta de lo poco que os he contado, y quizá sea mejor así. Se hace casi imposible resumir estas magistrales y entretenidísimas memorias, y no les haríamos justicia si nos limitáramos a recoger aquí los avatares de Faludy, por muy increíbles, divertidos y hermosos que lleguen a ser algunos de ellos. Pero para que os hagáis una idea de lo que fue la vida de este señor, nada mejor que recordar un episodio que sucedió mucho después de que nos narrara sus felices días.

Cuando se publicó por primera vez en lengua inglesa Días felices en el infierno (en Hungría hubo que esperar a la caída del comunismo), un bailarín americano llamado Eric Johnson se obsesionó con él hasta tal punto que lo dejó todo y se fue a Hungría, donde solicitó permiso de residencia y trabajo. Se lo concedieron, pero su verdadero objetivo, Faludy, se encontraba en el exilio. Johnson se dedicó a aprender húngaro, y, nadie sabe muy bien cómo (estamos en lo más crudo de la Guerra Fría), consiguió un trabajo como comentarista deportivo en inglés. Tres años más tarde, dio por fin con Faludy, que se encontraba en Malta, viudo tras la muerte de su segunda esposa. Allí se presentó Johnson y se inició entonces una larga relación entre el exbailarín de 28 años y el poeta de 56, relación que duró casi cuarenta años. Al final de ese periodo, tras la caída del comunismo, los dos estaban de nuevo en Budapest, donde Faludy, a raíz de la recuperación de sus obras, se había vuelto a convertir en una celebridad, mientras Eric, que siempre fue considerado un tanto sospechoso por las autoridades, había pasado de bailarín de ballet a convertirse en un experto en poesía latina. La victoria entonces de los socialistas-liberales no evitó, como ellos esperaban, que les rescindieran el contrato del piso que ocupaban, por lo que se vieron obligados a abandonarlo. Pasó entonces por allí una jovencísima y hermosa poeta, llamada Fanny Kovacs, devota también de nuestro héroe, y una cosa llevó a otra. Resultado: tras casi cuatro décadas de pasión, al pobre Eric Johnson le cupo el honor de ser probablemente "el primer hombre de la historia abandonado por un amante de 92 años". Poco después, mientras Faludy y Kovacs posaban para un picantón reportaje de la revista Penthouse, Johnson acababa sus días en Nepal.

Pues de historias como ésta, este libro húngaro está lleno.

Pensad lo que os venga en gana de esta relación